LE MAÎTRE-AUTEL

Le maître-autel, réalisé au XVIIe siècle, est de style baroque. Ce courant artistique plein de grandiloquence est à l’époque encouragé par l’Église catholique romaine qui souhaite étendre son influence en touchant le fidèle en plein cœur. Caractérisé par le mouvement, la dramatisation et l’exubérance décorative, le baroque est doté d’une dynamique théâtrale et a pour but de surprendre et d’émouvoir les spectateurs.

Vidéo : Le maître-autel

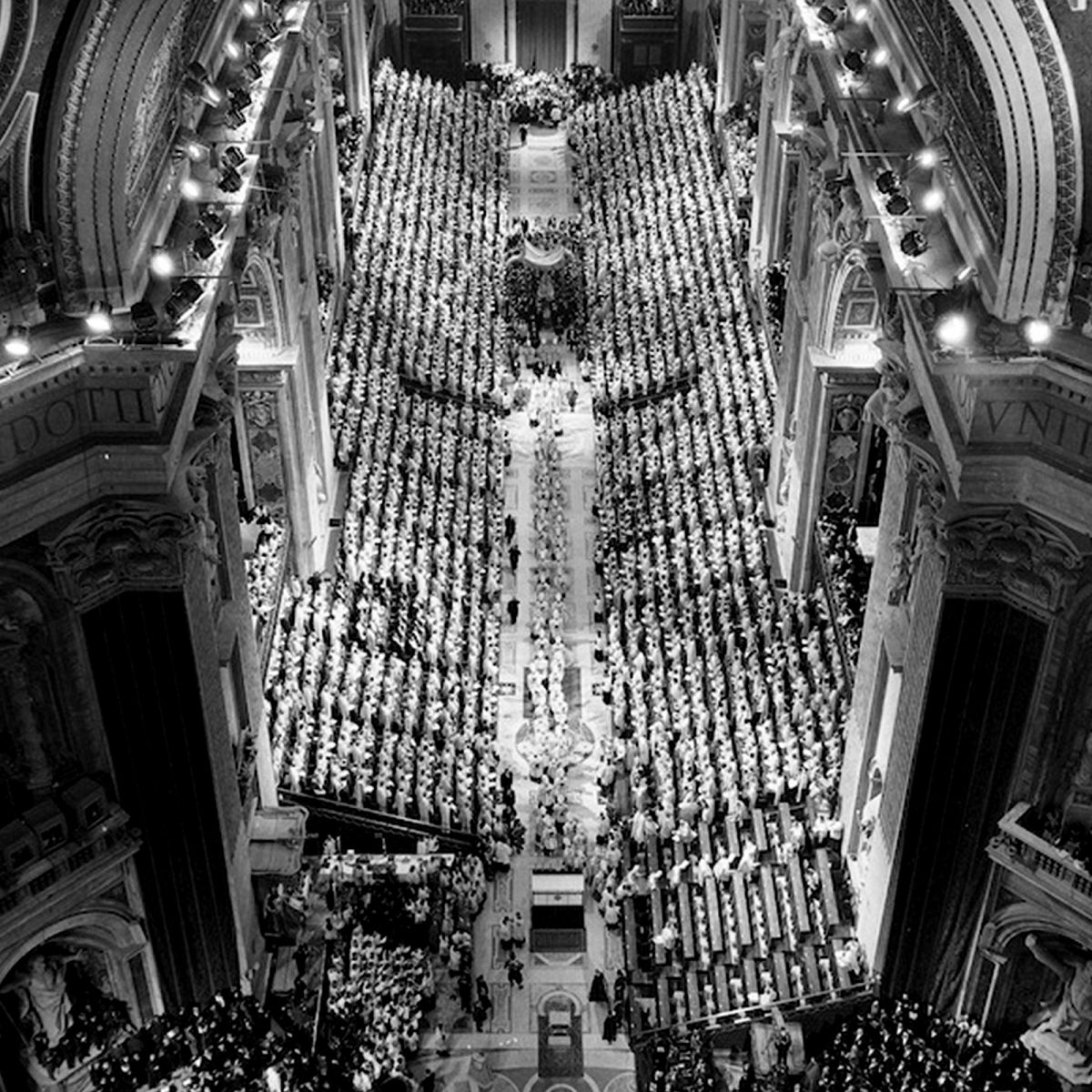

Célébration le dos tourné aux fidèles

À l’époque où cette église a été édifiée, la messe est célébrée en latin par le prêtre qui est dos à l’assemblée. Il fait ainsi face au Christ à qui il s’adresse directement et dont il contemple la croix exposée devant lui. Depuis 1969, avec la réforme liturgique du concile Vatican II, l’autel s’est rapproché des fidèles. La messe est aujourd’hui célébrée face à l’assemblée et la langue locale a été privilégiée par rapport à l’usage exclusif du latin.

Le Concile Vatican II

Le Concile Vatican II est ouvert le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII et se termine le 8 décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI.

Le Tabernacle

L'évolution de l'hostie

L’hostie, du latin hostia (victime), est à l’origine un pain ordinaire. L’église décide en 693 que le pain consacré doit être «petit, entier, propre et fabriqué expressement». Elle devient, dès le XIIe siècle, une rondelle de pâte cuite entre 2 plaques de fer.

Juste au-dessus de l’autel de célébration se trouve un coffre dans lequel sont conservées les hosties consacrées. À proximité, brille en permanence une petite lumière rouge qui indique la présence réelle du Christ dans les hosties déposées après les célébrations. Le tabernacle est couronné par la représentation du Christ en Agneau vainqueur. L’agneau, portant un étendard, rappelle le Christ souffrant qui a vaincu la mort par sa résurrection.

La martyr de Saint-Maurice

Maurice d’Agaune et ses compagnons sont des chrétiens morts pour leur foi sous l’empereur Dioclétien au début du IVe siècle (vers 303). L’histoire raconte que des soldats de la légion thébaine, venus d’Égypte, auraient reçu l’ordre de tuer des chrétiens habitant près d’Octodure (Martigny). Maurice et les soldats de sa légion, eux-mêmes chrétiens, refusèrent d’obéir à cet ordre et furent condamnés à mort. Saint-Théodule, premier évêque du Valais, contribua fortement au développement du culte de Saint Maurice dans la région. C’est en raison de ce haut fait historique et de son retentissement que la cité d’Agaune a reçu le nom de «Saint-Maurice».

Charlemagne (statue de gauche), détail

C’est Charlemagne, ici représenté avec son épée, qui donna d’après la légende, le Comté du Valais à l’évêque Saint-Théodule.

La Trinité Chrétienne

Colombe, détail

La colombe est plusieurs fois mentionnée dans la Bible. Par exemple, dans l’Évangile, lors du baptême de Jésus, saint rapporte que «le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe».

La Trinité, qui est le cœur de la foi chrétienne, est ce mystère par lequel est affirmé qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais que, loin d’être solitaire, ce Dieu unique est une communion de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réellement distincts, tout en partageant une même essence divine.

Tout au somment du maître-autel, au-dessus du ciel, on trouve le Père créateur, avec sa coiffe triangulaire. Juste dessous, il y a son Fils, devenu homme, représenté ici sous la forme d’un enfant tenant une sphère, illustration de la dimension universelle de son salut. Enfin, le Saint Esprit, représenté par une colombe, symbole de pureté, d’innocence et de paix.

Notre-Dame de la Visitation

L’œuvre, présente au centre du maître-autel, évoque la très belle scène de la Visitation. Le tableau, peint en 1933, est une référence directe à l’église dans laquelle nous nous trouvons. En effet, depuis 1575, l’église de Martigny est consacrée à la Vierge Marie sous le nom de «Notre-Dame de la Visitation». Rapportée par l’évangile selon Saint Luc, cette scène raconte la visite de Marie, alors enceinte de Jésus, à sa cousine Elisabeth, elle-même enceinte miraculeusement de Jean-Baptiste. Ce dernier sera un jour celui qui baptisera Jésus dans le Jourdain.

Notre-Dame de la Visitation, 1933