L'Église

L’actuelle église paroissiale de Martigny «Notre-Dame de la Visitation», est de par son homogénéité et son style architectural l’un des édifices les plus remarquables de l’époque baroque en Valais. Elle est également reconnue au niveau historique du fait des nombreux vestiges trouvés lors de la restauration de 1990 à 1993. Ces travaux ont permis la mise au jour des fondations des constructions précédentes et contribué à retracer l’histoire de la ville de Martigny à travers les siècles, attestant une utilisation des lieux dès l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui.

Iᴱ — IIIᴱ SIÈCLE

Édifice gallo-romain: Les vestiges d’un édifice gallo-romain profane de vaste étendue et son emplacement par rapport au centre de la ville romaine Forum Claudii Vallensium (aujourd'hui Martigny) auront permis de soulever l'hypothèse que ce lieu était une villa suburbaine. Il est parfois difficile de déterminer la fonction et les usages précis et de chaque espace, à l’exception d’une pièce de chauffage par hypocauste (chauffage au sol par déplacement d’air chaud). Ce type de pièce se trouve surtout dans les thermes et dans quelques maisons romaines. Le bâtiment connaît plusieurs remaniements pendant l’époque romaine.

MILIEU ET FIN DU IVᴱ SIÈCLE

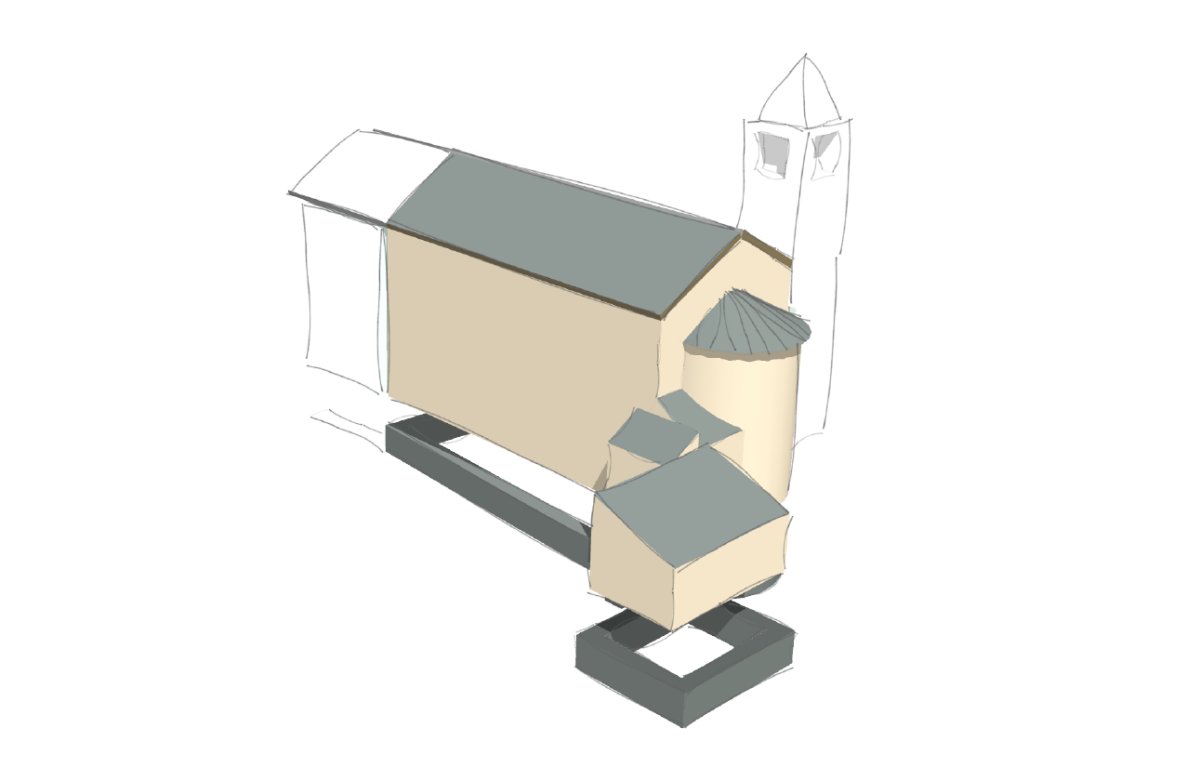

Premier sanctuaire chrétien: Les fou-illes ont montré un premier sanctuaire avec une grande salle ayant une abside outrepassée à l’est, ainsi qu’un bâtiment étroit et allongé ajouté au nord et délimité à l’ouest par des piédroits. Il pourrait s’agir d’un oratoire, d’un baptistère ou d’une tombe qui aurait exercé la fonction de martyrium (espace voué à la mémoire des morts et vénération des reliques). Plus tard, mais encore au IVe siècle, des vestiges des fonds baptismaux démontrent l'utilisation d’une des salles au sud de l’édifice comme un baptistère, attestant définitivement le site comme religieux et témoignant d’une communauté chrétienne établie à Martigny. Le concile d’Aquilée, qui se réunit en 381, témoigne de la participation d’un évêque du nom de Théodore d’Octodure (Theodorus Episcopus Octodorensis), soit un évêque de l’antique cité de Martigny.

Vᴱ SIÈCLE ET DÉBUT DU VIᴱ SIÈCLE

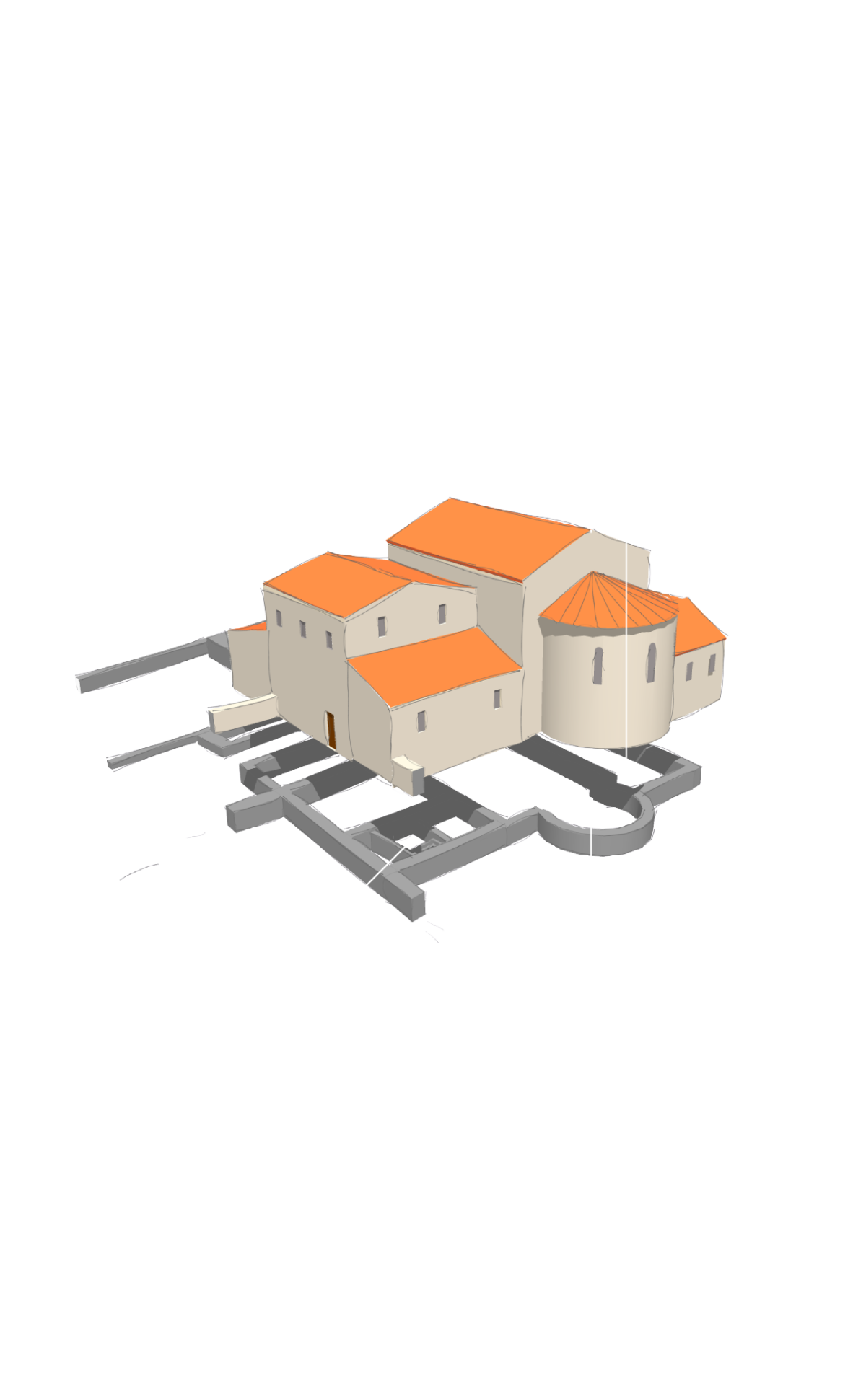

Église double épiscopale: Vers le Ve siècle un changement majeur dans l’ensemble des bâtiments se produit possiblement en réponse à un incendie qui aurait détruit une partie du bâtiment précédent. La cuve baptismale résiste à l’incendie et à la démolition du bâtiment mais est probablement remplacée plus tard par une autre. La reconstruction de l’ensemble comme église double ou cathédrale avec deux églises accolées témoigne de l’importance de la communauté chrétienne à Martigny. Un autre témoignage de l’importance de cette communauté réside dans la présence, attestée dans les textes conciliaires, de deux évêques d’Octodure: Constantius, en 517, et Rufus, de 541 à 549.

DÉBUT DU VIᴱ SIÈCLE AU VIIIᴱ SIÈCLE

Dans les siècles qui suivent quelques transformations sont effectuées. La cathédrale peut être considéré comme un lieu où est célébré le culte eucharistique, l’instruction des fidèles, le baptême, la lecture et l’enseignement des textes sacrés, mais nous sommes aussi en présence de bâtiments résidentiels et administratifs rassemblant lieux de culte et le siège épiscopal du Valais. Durant cette période, de nombreuses sépultures sont installées dans l’ensemble des annexes ouest et sud occupant progressivement toute la largeur de ces constructions. La densité des tombes augmentera jusqu’à recouvrir ces constructions, quelques sépultures furent creusées dans l’église nord, une des tombes se trouve même dans le chœur, juste derrière le chancel.

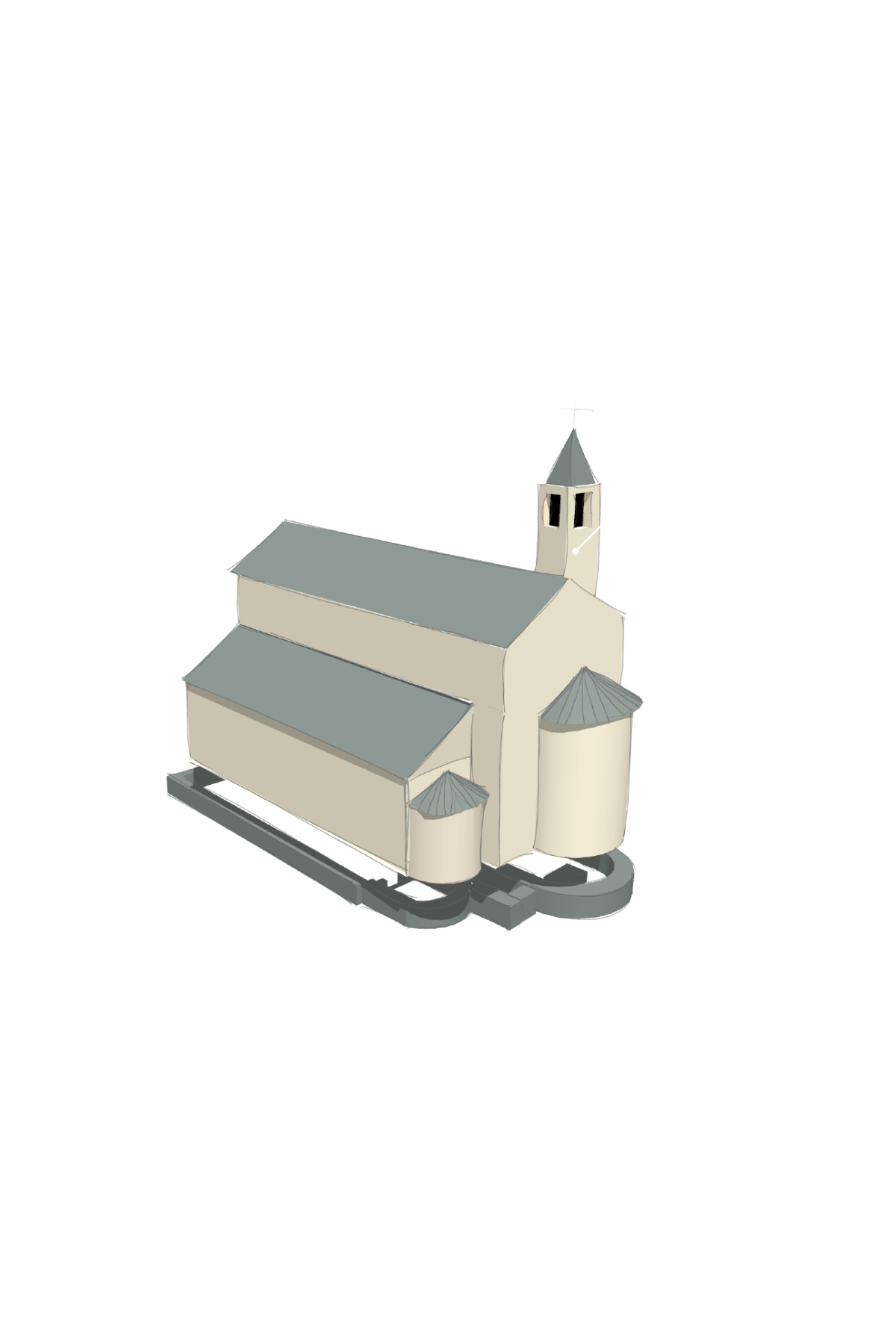

IXᴱ SIÈCLE AU XIIᴱ SIÈCLE

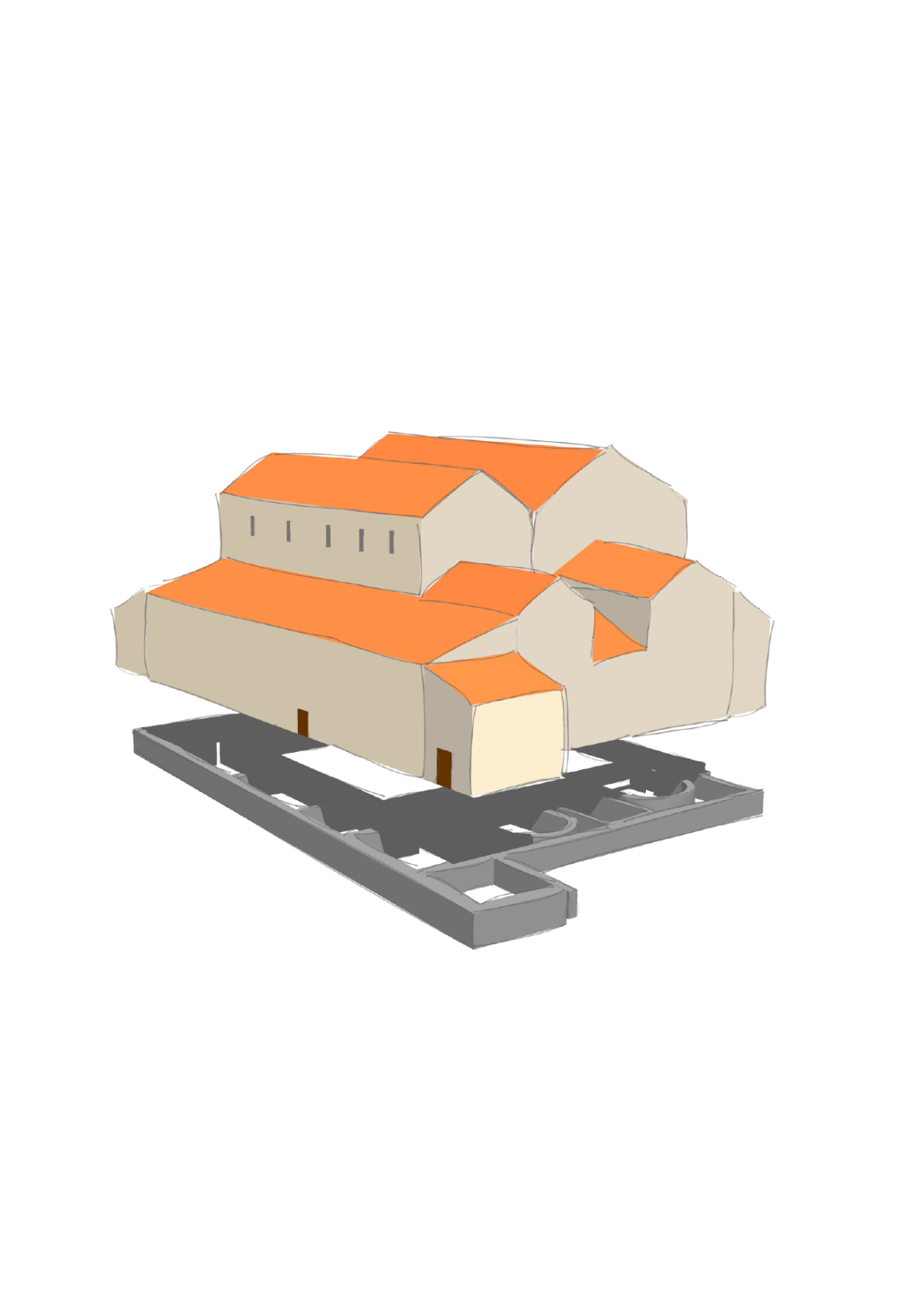

Église nord — petite église paroissiale: Vers le Xe siècle un nouvel incendie détruit toute l’annexe sud et détermine la démolition de presque tout l’ensemble, à l’exception de l’église nord. Réduisant ainsi l’ancienne cathédrale à son église nord, comme une petite église paroissiale, qui resta en utilisation continue dès le IVe siècle.

XIIᴱ SIÈCLE

Agrandissement de l'église nord et construction du clocher: Dans les années 1150 à 1160, Louis, évêque de Sion, donne la paroisse de Martigny à la communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard. Les murs ouest et sud sont démolis, ils sont remplacés par des piliers à l’ouest. Ces travaux ont augmenté la dimension de l’église nord et permis la construction d'une église à deux nefs. Pour la première fois, les murs ouest et sud ne furent plus alignés sur les anciennes constructions gallo-romaines. Le chœur de l’église est transformé pour leur permettre d’y chanter les psaumes, sept fois par jour et de favoriser la vie spirituelle de la communauté paroissiale. Un clocher est ajouté au nord-est du chœur pour inviter chanoines et fidèles à prier ensemble.

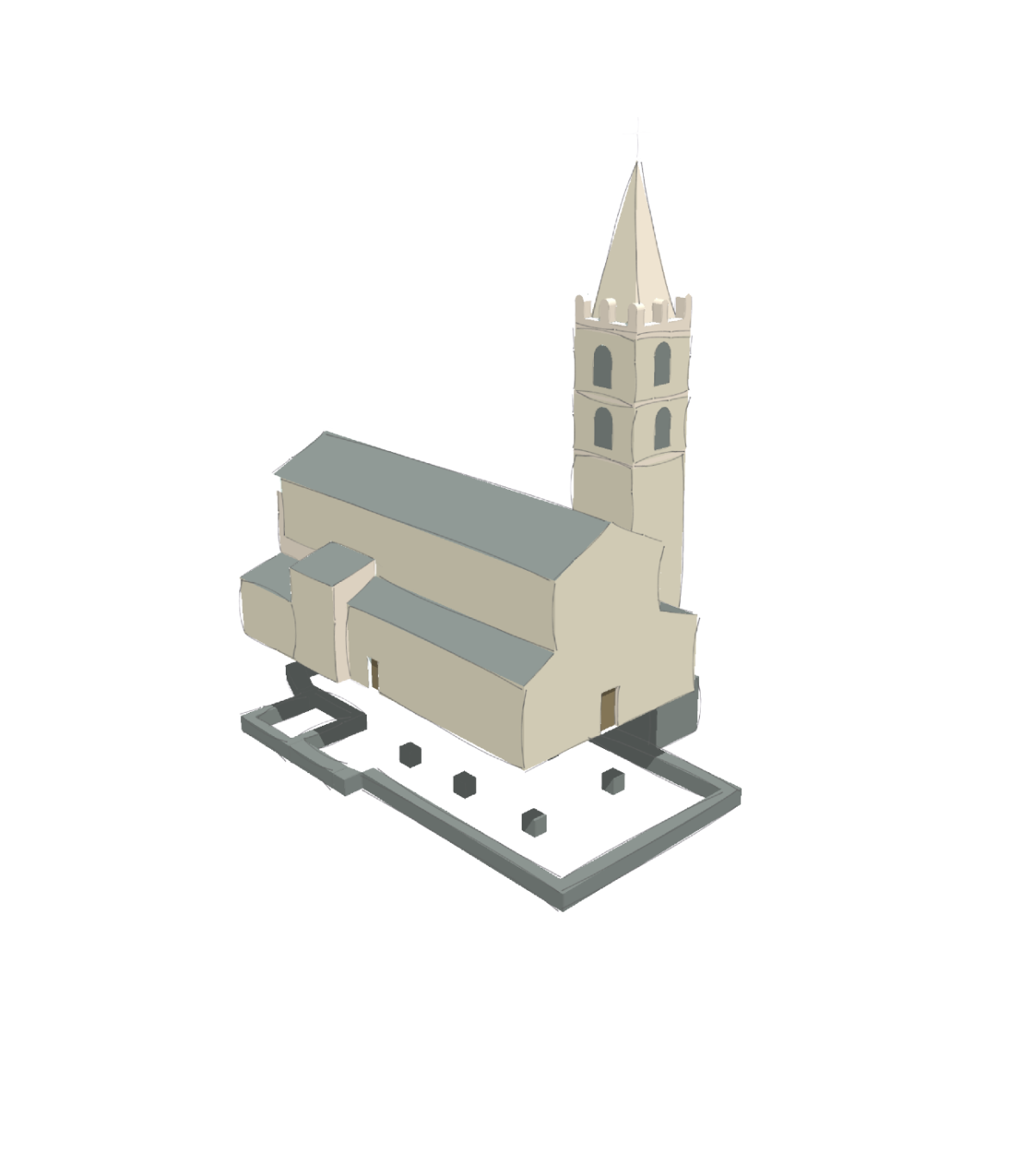

XVIIᴱ SIÈCLE

Église baroque: À la fin du XVIIe siècle, l’église de Martigny est reconstruite selon l’esthétique antique de l’ordre toscan dont le portail principal, en pierres noires de St-Triphon en est l’exemple. La construction de la basilique à l’opposé du sens antérieur, avec le chœur à l’ouest s’explique par les conditions topographiques. Le clocher roman du XIIe siècle et remplacé par un autre, de plus grands dimensions à la même place. Les colonnes, pilastres, entablements et autres éléments architecturaux extérieurs et intérieurs de l’église, en tuf jaune de Saxon, marquent une certaine solennité dans la sobriété de style renaissance qui met ainsi en valeur le mobilier liturgique baroque qui lui est contemporain.